社会人はなぜ勉強をしないのか|何を学べばいい?

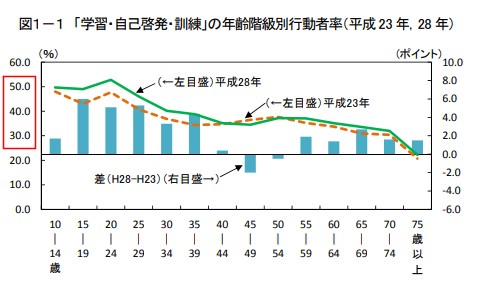

総務省統計局の「社会生活基本調査」によれば、 日本人の勉強時間は1週間でわずか13分という結果が出ています。 さらに25歳以上ではそもそも「1年で1回でも勉強した」という人が50%を切っています。 「社会人は勉強をしない」と言えるでしょう。

目次

おすすめ・人気記事

社会人はなぜ勉強をしないのか?日本人の勉強時間の実態とは

社会人は、63.1%が年に一度も勉強しない!

総務省統計局が実施した「社会生活基本調査」によると、日本人の勉強時間は驚くほど短いことが明らかになっています。

- 週あたりの勉強時間:わずか13分

- 1年間で1回も勉強をしていない人:全体の63.1%

この調査は「学習・自己啓発・訓練」について、学校の学習を除いた数値で集計されています。 学生ほど自発的な勉強をしていますが、社会人になると一気に勉強しなくなる傾向があります。

40代以上の6割が勉強ゼロの衝撃

年齢が上がるほど勉強から離れる傾向は顕著で、40代になると勉強を全くしない人の割合が60%を超えるというデータもあります。

さらに、勉強時間の平均値を掘り下げてみると、以下のような結果が得られます。

- 社会人全体の週平均:13分

- 1日あたりに換算:2分未満

- 勉強した人(36.9%)のみで算出:週約35分、1日平均5分

つまり、「勉強している社会人」でさえ、1日たった5分しか学びに時間を割いていないのが現実です。

「勤勉な日本人」という神話

「日本人は真面目で勤勉」と言われがちですが、実際にはまったく異なります。

- 社会人の半数以上が勉強ゼロ

- 勉強していても1日5分以下

この状況から考えると、社会人は勉強をしないというのは、データに裏付けられた事実だと言えるでしょう。

なぜ社会人は勉強しなくなるのか?

通勤電車の中でも、勉強している人はごくわずかです。多くの人は次のような行動を取っています。

- スマホゲームに熱中

- 何もせずに立っている

- 小説を読む人もごくまれ

ビジネス書や資格本を読んでいる人は、ほとんど見かけません。

社会人が勉強をしなくなる背景には、以下のような理由が挙げられます。

- 「もう資格なんて関係ない」と考える管理職層

- 「若い人が勉強すればいい」と言う年配社員

- 「もう自分には無理」と諦める傾向

実際に、筆者が簿記の勉強をしていた時、周囲からは以下のような言葉が多く聞かれました。

- 「もう俺はあんなに勉強できない」

- 「俺はもう年を取ったからいいんだ」

- 「若い奴が勉強すればいい」

このような発言からも、自己研鑽を放棄している風潮が見て取れます。

なぜ社会人は勉強をしないのか

社会人こそ勉強が必要です。目の前の仕事をこなすだけでなく、変化の激しい現代社会を生き抜くためには、常に新しい情報や知識、考え方を身につける必要があります。

それにもかかわらず、多くの社会人が勉強をしないのはなぜでしょうか。その理由を以下で解説します。

理由1:ビジネスへの熱意がない

日本の社会人が勉強しない理由のひとつに、ビジネスへの本当の熱意がないことが挙げられます。

- 多くの人は「会社」というコミュニティ内での地位を得ることを目的としており、「ビジネス」自体に関心がありません。

- 非効率な働き方(長時間労働・決裁の遅さ・無意味な会議)を改善しようとせず、それを当然としています。

- 「社内営業」や「上司のご機嫌取り」に時間を費やし、本来の業務や改善には目が向いていません。

- 自分が「お金を稼いでいる」という意識ではなく、「会社からお金をもらっている」という受動的な姿勢になっています。

このような状況では、ビジネスに役立つ勉強の価値を見出せないのも無理はありません。

理由2:勉強の意味を誤解している

次に挙げられるのは、勉強の意味を誤解しているという点です。

- 「勉強=資格試験や学歴を得る手段」と考えている人が多く、実生活に活かすための学びという意識がありません。

- 会社に入った直後は資格取得を求められるため勉強しますが、それも「ポイント稼ぎ」でしかなく、目的意識が希薄です。

- 年齢を重ねるとノルマもなくなり、自然と勉強をやめてしまいます。

- そもそも学校教育や家庭で「勉強の意味」を教えられていないため、社会に出てからも目的のない勉強に終始します。

本来、勉強とは以下のような意義があります。

- 過去の事例や考え方を学び、将来に活かす

- 思考力を鍛えるための手段(例:国語・数学)

- 経営的思考や問題解決力を養う(例:簿記・法律)

それにもかかわらず、勉強の本質を理解しないまま、「勉強=苦痛」となり、社会人になると勉強しなくてよいという誤解に繋がっています。

理由3:勉強する余裕がない

「仕事が忙しくて時間がない」「疲れて勉強どころではない」というのも、社会人が勉強を避ける理由です。

しかし、これは本質的には言い訳です。

- 勉強が嫌いなのは、学歴や資格のためだけにやらされてきたからです。

- 本来、知識を得て視野を広げることは楽しいはずで、クイズ番組や歴史小説を楽しめるのに、勉強だけが「つまらない」は矛盾しています。

筆者自身も最初は勉強嫌いでしたが、以下のような体験から勉強への意識が変わりました。

- 「本は考え方を盗むために読む」と言われ、ビジネス書を読み漁るようになった

- 会社の非効率さに直面し、「このままではバカになる」と危機感を抱いた

- 勉強を将来のための自己投資と考え、環境を整える努力(引越し・椅子の購入)を行った

つまり、勉強の面白さや必要性に気づけば、時間や体力の問題は乗り越えられるのです。

社会人が勉強をするメリット

社会人が勉強を続けることには多くのメリットがあります。 勉強は単に「資格取得」や「学歴」のために行うものではありません。 新しい情報や知識、考え方を吸収し、自らの将来性を高めることが本来の目的です。

目的を持った学びは楽しく、ビジネスに限らず多くの場面で役立ちます。

自分の仕事に役立つ

勉強によって得られる知識は、以下のように直接仕事に生かせます。

- ビジネス本を自分の職場や業務に当てはめて読むことで、実践的な気づきが得られる

- 行動経済学・マーケティングを学ぶと、顧客視点からのアプローチや企画力が向上

- 簿記を学べば、有価証券報告書の理解やキャッシュフローの分析が可能になり、利益改善への指針が立てられる

- 他部署の仕事内容が理解できるようになり、会社全体を俯瞰した思考が可能に

勉強によって視野が広がることで、ビジネスを自分事として考えられるようになり、管理職への道が開かれます。

しかし現実には、キャッシュフロー計算書も読めない管理職が多いのが現状です。 私の元勤務先(東証プライム上場企業)では、現金不足で入金遅延が一件あっただけで倒産寸前に。 資金繰りの甘さと経営センスのなさに驚いた経験があります。

経済がわかるようになる

経済の知識は、ビジネスを行う上での基盤になります。

以下のような視点での学びが有効です。

- 日本・世界経済の動向を把握できるようになる

- トレンドの予測が可能になり、業績目標の設定に説得力が出る

- 政策や条約、国際経済の影響を理解し、先を読む力がつく

- 経済史を学ぶことで、過去から未来への予測が立てやすくなる

将来を見据えた行動計画を立てるためにも、経済知識は欠かせません。

それにも関わらず、私の元勤務先の会議では「全社一丸となって全員野球で頑張りましょう!」という精神論ばかりで、正直がっかりしました。

万一のための対策ができる

勉強を通じて、将来に備えた対策を取ることができます。

サラリーマンとしての生活は実はリスクが高く、以下のような備えが重要です。

- 人生100年時代、80歳まで働くことが現実になる可能性も

- 病気やケガ、精神的ストレスで働けなくなるリスクが常にある

- 副業や投資の知識を持てば、収入源を複数持てる

- 「働けない状態」になっても、自立できる手段を準備できる

私自身、入社1ヶ月で副業と不動産投資を始め、4年目には年収500万円を達成。

その後うつ病を発症し、復職を希望したものの、会社の対応に不信感を抱き退職を選びました。

勉強をしていたおかげで、会社に頼らずとも生きていける手段を持てました。

精神的にも経済的にも余裕がある今、誰の命令も受けない自由な生活を楽しんでいます。

社会人こそ勉強をし、万が一に備えて「B案」を用意しておくことが、真の安定なのです。

社会人は何を勉強すべきか?

社会人の勉強は「大学の勉強のやり直し」や「資格試験」だけではありません。ここでは、社会人にとって本当に役立つ勉強内容を解説します。

そもそも勉強とは、常に新しい情報・知識・考え方を吸収し、自分の将来性を高めるためのものです。 会社や上司のためではなく、自分のために行うべきです。

簿記の基礎は社会人の必須知識

簿記は社会人の基本的なリテラシーです。以下の理由から、学んでおくべき知識といえます。

- 会社の決算書や有価証券報告書を読む力がつく

- 経営判断の裏付けとなる数字が理解できる

- 「資産」「負債」などの基本概念が日常生活でも役立つ

- 資格取得が目的ではなく、知識としての活用が重要

簿記を学べば、たとえば「マイホーム購入」や「ローン契約」といった判断にも、財務的な視点を持てるようになります。 残念ながら、義務教育では教わらないため、自主的に勉強する必要があります。

経済理論を理解する重要性

経済理論を学ぶことで、以下のような現代社会の変化に対応できます。

- 「良いものを作れば売れる」という時代の終焉

- 「顧客ニーズ」を重視するマーケティング思考の必要性

- 日本が直面している「低欲望時代」への対応

家電や自動車などの業界が海外にシェアを奪われた背景には、経済理論とマーケティングの軽視があります。

ビジネス誌や書籍には、企業の成功・失敗事例が豊富に掲載されており、自分の会社に置き換えて考えるヒントになります。 行動経済学やマーケティングも併せて学ぶことで、より実践的な経済感覚を養いましょう。

社会人に必要な投資の知識

投資と聞くと「株式」や「FX」といった金融商品を思い浮かべがちですが、社会人にとっての投資はもっと幅広いものです。

- 労働力や時間、設備なども「投資」対象

- 簿記の知識があれば投資判断にも役立つ

- 事業資源配分も立派な投資判断の一部

例えば、成長性の高い事業に人員や予算を集中すべきですが、現実には「伝統部門」や「花形部門」に無駄な投資が行われることもあります。 私がかつて勤めていた会社では、収益性の低い公共事業に多くの資源を投資し続け、収益性の高い民間事業は後回しにされていました。

このような経営判断ミスを防ぐためにも、経営陣には投資の基本を学んでほしいものです。