こんな人は【メーカー就職はやめとけ】デメリットを解説!

メーカー就職は本当にやめたほうがいい? この記事では、「年収が上がりにくい」「転勤が多い」「年功序列で昇進が遅い」など、メーカー特有のデメリットを徹底解説。 実は合わない人にはストレスが大きい業界構造とは?向いていない人の特徴や、他業界との比較、後悔しないための自己分析方法まで網羅的に紹介します。

おすすめ・人気記事

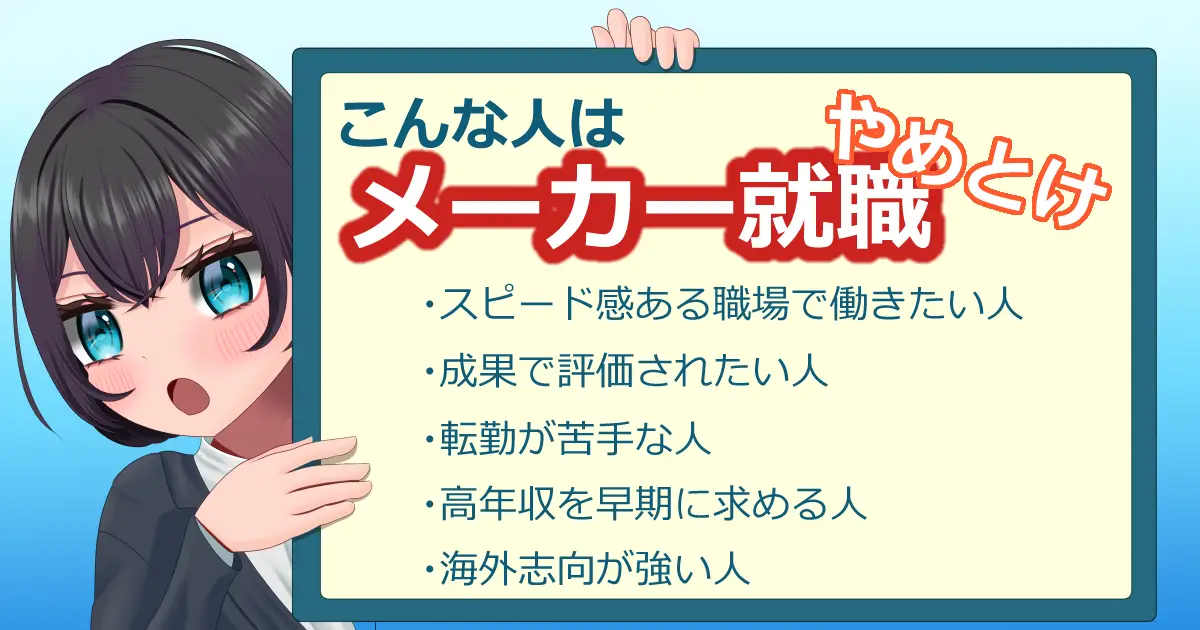

【結論】メーカー就職が向いていない人の特徴

メーカー就職に向いていない人の特徴は、次の5点です。

上場メーカー企業に勤務していた筆者の私の実体験を踏まえ、それぞれ解説します。

スピード感のある環境で働きたい人

| 特徴① | 人によっては退屈 |

|---|

メーカーの多くは、製品開発に「年単位」のスケジュールがかかるのが一般的です。 目の前の努力がすぐに成果として現れにくく、短期間で達成感を得たい人には物足りなさを感じやすいでしょう。

また、若手のうちは「見積作成」や「仕様調整」など、裏方的な業務が中心です。 ベンチャー企業やIT企業のようなスピード感あふれる現場や、日々変化する刺激的な業務を求める人にとっては、退屈に感じる可能性があります。

成果で評価されたい人(実力主義を望む人)

| 特徴② | 年功序列 |

|---|

メーカー企業の多くでは、依然として年功序列の文化が根強く残っています。 若手がどれだけ成果を出しても、「順番待ち」が前提とされる風土があり、昇進スピードは遅めです。

特に管理職などのポストは限られており、「課長の席」をめぐる競争は非常に激しいのが現実です。 また、安定や平等を重視する労働組合の影響で、成果に応じた報酬制度が抑制されているケースも多く、成果主義を望む人にとっては物足りなく感じるかもしれません。

転勤が苦手な人

| 特徴③ | 転勤が多い |

|---|

メーカーでは、地方の工場や研究所、営業所への異動や長期出張が日常的に発生します。 筆者の私も大阪に配属されたものの、2年目には名古屋への長期出張、3年目には東京本社への転勤と、短期間で勤務地が大きく変わる経験をしました。

このような頻繁な配置転換は、家庭との両立を重視する人や、都市部での生活を望む人にとっては大きなストレスになります。 中には、マンションを購入した直後に地方へ異動となり、10年以上帰れなかった社員もおり、人生設計に大きく影響することもあります。

高年収を早期に求める人

| 特徴④ | 年収が控えめ |

|---|

メーカーは、商社・外資系・IT企業と比べて、初任給から30代までの年収水準が控えめです。 給与は全体的に堅実で安定していますが、急激に伸びるような傾向は少なく、若いうちから高収入を目指す人には物足りなさを感じるかもしれません。

この背景には、メーカーに多い現業職の存在と、それを支える労働組合の影響力があります。

- 労働組合は安定支給と平等処遇を重視

- そのため給与カーブはなだらかで、成果報酬の割合は小さい

- 年功序列が根強く残っており、昇給には時間がかかる

ただし、すべてのメーカーが当てはまるわけではありません。以下のように、例外的に高年収を実現している企業も存在します。

| 企業名 | 平均年収 |

|---|---|

| キーエンス | 2067万円 |

| ファナック | 1502万円 |

| ディスコ | 1716万円 |

| 東京エレクトロン | 1394万円 |

このような企業では実力主義や成果報酬型の文化が浸透しており、メーカーであっても早期の高収入を狙うことが可能です。

海外志向が強い人

| 特徴⑤ | 海外と関われない可能性 |

|---|

多くのメーカーはグローバル展開をしているものの、必ずしも海外業務に携われるとは限りません。 実際には、現地法人任せの運営が多く、本社からの関与はごく一部にとどまるケースもあります。

- 海外支社は現地スタッフに任せきりで、日本人は本社から数人のみ

- 語学力や留学経験があっても活かせないことがある

また、仮に海外出張や駐在の機会があったとしても、イメージとは異なる実務内容に直面することもあります。 たとえば、生産管理や品質対応などの業務が中心となり、商社やコンサル業界のような「華やかなグローバルビジネス」とはギャップがあります。

- 東南アジアの下請け企業に派遣され、1年間現地設計を行う習慣があるメーカーも存在

- 交渉や戦略ではなく、工程管理や指導が中心のケースも多い

グローバル志向の強い就活生にとっては、期待していたキャリア像とのズレが生じやすい業界であるため、志望動機との整合性をよく確認することが重要です。

【業界構造から見る】メーカー就職の主なデメリット

「メーカー」という業態自体に内在するデメリットがあります。それは次の4点です。

収益構造が安定型=個人に高報酬が回りにくい

| デメリット① | 利益が出にくい |

|---|

メーカー業界の多くは安定志向のビジネスモデルを持っており、その分個人報酬への還元が抑えられやすい傾向にあります。 企業としては利益を継続的に出しているものの、その収益構造は他業界に比べて控えめです。

- 営業利益率の上場企業平均は約7%

- 薄利多売型の大手メーカーでは4~6%台にとどまることも多い

- 利益が限られるため、人件費や賞与への配分も自然と抑制されやすい

このような構造的な事情により、いくら業績が良くても給与の急上昇は起きにくく、年収が伸び悩む一因となっています。 特に若手のうちから高報酬を目指す人にとっては、物足りないと感じる場面もあるでしょう。

保守的な企業文化が根強い

| デメリット② | 現状維持的 |

|---|

メーカー業界では前例踏襲やリスク回避を重視する企業文化が根強く存在します。特に薄利多売型のビジネスモデルでは、少しのミスが大きな損失につながるため、慎重な姿勢が求められます。

- 利益を守るために新規事業や大胆な改革が敬遠されやすい

- 変化よりも安定を優先し、保守的な意思決定が多い

このため、新しいことに挑戦したい人や日々変化する刺激を求める人にとっては、同じ業務の繰り返しが続き、ストレスや退屈を感じやすい環境となるでしょう。

BtoB企業が多く、仕事のやりがいを実感しにくい

| デメリット③ | 友達に自慢しにくい |

|---|

メーカーの多くはBtoB(企業間取引)が中心で、一般消費者が直接目にすることのない部材や素材、機械などを扱っています。 そのため、自分の仕事が社会にどう貢献しているかを実感しにくい場合があります。

ただし、製品や技術が日経ビジネスなどの主要メディアで特集されることもあり、ビジネス界では非常に高く評価されるケースもあります。 専門性や技術力が認められる点はメーカーの大きな強みです。

ちなみに、筆者の私としては「ビジネス界で自慢になる」BtoB業界への就職をおすすめしています。 これについて詳しくは、次の関連記事をご覧ください。

転職市場でスキルが伝わりにくい

| デメリット④ | スキルが身につかない |

|---|

メーカー特有の職種や専門性は、他業界では十分に評価されないことがあります。これは、新しいことへの挑戦が少なく、その会社独自のスキルが中心に磨かれるためです。

- 特定の製品やシステムに特化した知識が他社で活かしにくい

- 事務系やスタッフ系の職種では、汎用的なスキルを意識しないと転職時に苦戦しやすい

そのため、将来的なキャリアの柔軟性を重視する人は、汎用スキルの習得を意識することが重要です。

他業界と比較して見える、メーカーの立ち位置

メーカーとその他の業界を、次の3つの視点で比較してみましょう。

年収水準と昇進スピード

| 業界 | 平均年収 |

|---|---|

| 食品メーカー | 790.7万円 |

| 機械メーカー | 803.8万円 |

| 非鉄金属メーカー | 850.0万円 |

| 化学メーカー | 854.1万円 |

| 電機メーカー | 858.2万円 |

| 専門商社 | 860.8万円 |

| サブコン | 861.1万円 |

| 鉄鋼メーカー | 916.1万円 |

| 建設業界 | 917.9万円 |

| 不動産業界 | 1302.3万円 |

| 総合商社 | 1618.5万円 |

※業界名をタップするとMY就活ネット独自の業界研究記事に遷移します。

総合商社や不動産業界では、成果主義や高い利益率を背景に、30代で年収1000万円を超えることも珍しくありません。 一方で、メーカーでは昇進スピードが緩やかで、年功序列の傾向が残っています。

- メーカーでは課長クラスでも年収700~800万円前後が一般的

- 管理職に昇進すると残業代が支給されなくなるため、実質的に年収が下がることもある

昇進しても大きな年収アップが見込めない場合が多く、スピーディーに高収入を得たい人にとってはミスマッチとなりやすい業界です。

勤務地の自由度

IT企業やコンサル業界では、都市部を拠点としながらリモートワークが広く浸透しており、柔軟な働き方が実現しやすい傾向にあります。

一方、メーカーでは地方の工場や研究所への配属が一般的で、勤務地は個人の希望より事業都合が優先されます。

- 現場重視の文化から、リモートワークの導入が進みにくい

- 制服着用や私服勤務不可など、自由度が低い職場も多い

勤務地や働き方に柔軟性を求める人にとっては、メーカーの環境は制約が多く感じられる可能性があります。

仕事の性質

メーカーの業務は、既存製品の改善や保守・維持管理が中心となることが多く、安定運用を重視した仕事のスタイルが一般的です。

一方、通信業界・総合商社・専門商社・IT企業などの他業界では、顧客ニーズに応じた提案や新規事業の立ち上げなど、より創造的でスピード感のある仕事が多く見られます。

- メーカー:製品の改良・不具合対応・工程改善が中心

- 他業界:新規企画・営業提案・ビジネス開発が中心

新しい事業に関わりたい人や、企画・提案のやりがいを求める人は、通信・商社・IT業界などの方が適性を感じやすいでしょう。

それでもメーカー就職が向いている人もいる

一方の、メーカー就職に向いている人の特徴は、次の3点です。

安定志向・長期的に働きたい人

メーカーは雇用の安定性が高く、長期的なキャリアを築きたい人にとって魅力のある業界です。景気変動の影響を受けにくい分野も多く、福利厚生制度も比較的整っています。

- 労働組合が強く、有給取得や傷病手当などの制度が充実

- 赤字決算でも最低限のボーナスが支給されるケースがある

- 住宅手当や家族手当など、生活面でのサポートも手厚い

安定性や生活基盤の安心感を重視する人にとっては、安心して働ける職場環境が整っており、腰を据えて働きたい人には向いている業界といえます。

モノづくりや研究開発に情熱を持てる人

メーカーの現場では、製品の改良やプロセスの改善といった地道な取り組みが日常です。そうした工程に価値を見いだし、モノづくりそのものを楽しめる人にとっては、大きなやりがいを感じられる環境です。

- 完成品よりも過程を重視する思考が求められる

- 研究や設計の成果が形になるまでに年単位の時間がかかることも

製品を通じて社会貢献したいという想いがある人には、長く働ける職場になり得ます。

「地道な積み重ね」が得意な人

メーカーでは、目立った成果よりも着実な努力や継続的な改善が評価されやすい傾向があります。現場では日々のルーティン作業や細かな確認作業が多く、そうした仕事に丁寧に取り組める人が重宝されます。

- 突発的な成果よりも、継続力や協調性が重視される

- 特別なスキルよりも、誠実さや忍耐力が評価される場面が多い

派手な活躍よりも、コツコツと積み上げていく仕事にやりがいを感じられる人にとって、メーカーは相性の良い職場といえます。

就活で後悔しないためにすべきこと

メーカーに就職する・しないに関わらず、就活で後悔しないためにするべきことは次の3点です。

自己分析を深める

就職活動では、まず自分自身の価値観や志向を明確にすることが重要です。どんな働き方を望むのか、何を重視して企業を選ぶのかを自分の中で整理することで、ミスマッチを避けやすくなります。

- 安定性を重視するのか、挑戦を求めるのかを考える

- 希望する働き方やキャリアの方向性を具体化する

深い自己理解が、志望業界や職種の選択に大きく影響します。

企業研究・OB訪問でリアルな情報を得る

メーカーを志望するなら、ホームページや就活サイトだけでなく、OB・OG訪問を通じて現場のリアルな情報を収集することが不可欠です。実際の仕事内容や社風、人間関係の雰囲気など、ネット上では分からない情報を得ることができます。

- 業務内容やキャリアパスの実態を知る

- インターンに参加することで、早期選考へのチャンスが広がる

情報を集める努力が、選考対策にも直結します。

他業界も併願して比較する

メーカーに惹かれていても、他業界の選考も併願しながら進めることで、自分に本当に合った職場を見つけやすくなります。比較することで、価値観や志向の再確認にもつながります。

- IT・商社・金融など、異なる業界の雰囲気や業務内容を知る

- 併願することで、視野が広がり後悔のない選択ができる

視野を広く持つことが、自分に最もフィットする企業を選ぶ近道になります。

まとめ:メーカー就職は悪ではない、ただ“合わない人”がいるだけ

ネット上で見かける「やめとけ」という意見は、あくまで一部の声にすぎません。メーカー就職がすべての人にとって悪い選択というわけではなく、向き・不向きがあるというのが実際のところです。

重要なのは、自分に合った働き方を選ぶために、メーカーの特徴を正しく理解すること。その上で、メリット・デメリットを整理し、自分なりの判断軸を持つことが後悔しない選択につながります。

他人の意見に流されすぎず、「自分軸」で考える姿勢を大切にすること。それが、キャリアの満足度を大きく左右します。